常照我

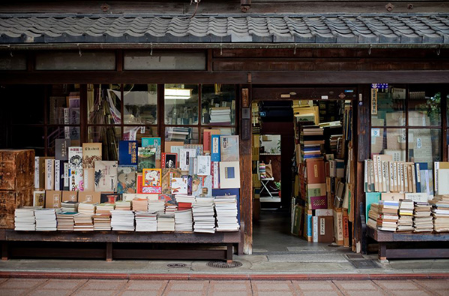

古書店に所狭しと山積みされた本。中には百年以上前のものもある。時を超え、顔を合わせることもできない著者たちと、文字を通して出会うことができる嬉しさ。文字は言葉となり、読み手の心に呼びかける。その時、著者は生き生きと甦る。

「正信偈」や和讃など、親鸞聖人にも数多くの著作がある。それらを通し、聖人が出遇われた教えに、今、私が出遇わせていただく。聖人の喜び、感動を、文字を通して共有できる幸せ。決して色褪せない言葉は、生きる力となる。

私に生きてはたらく言葉となった教え。聖人があきらかにされたお念仏の教えを、共に聞かせていただく大切な法要、報恩講が厳修される。時を超え、聖人に出遇う、私のための法要が始まる。

(機関紙「ともしび」平成30年11月号 「常照我」より)

親鸞聖人のことば

同一に念仏して

別の道なきがゆえに

『教行信証』「証文類」より『浄土論』引文(「佛光寺聖典」二九九頁)

【意訳】

同じお念仏の徳をいただくのですから、別の道をゆくことなく、同じ浄土に生まれることができるのです。

酷暑に見舞われたこの夏、ご本山で、夏安居という僧侶の研修会のお手伝いをさせていただきました。

夏安居は、僧侶として学ぶ初めての研修会。一週間でお経、法話、法要作法など様々なことを三年かけて学びます。自分の大学生のときの辛くも楽しい思い出が蘇ってきます。

お坊さんもいろいろ 参加の理由を伺いますと、実に事情は様々です。昔の私のように、決まりだからと渋々参加の学生もあれば、会社の有給を取って参加した方も。ご住職が亡くなって急務に迫られた女性の方、定年を機に一念発起された方。お寺に縁はあれど、会社勤めの方や学生が多いのです。

想いも様々、性格も年齢も、地域も様々な中、皆それぞれにいろんな問題や悩みを抱えていて、その人生の問題に研修の中で向かい合っておられるんだなぁと感じました。

同じお念仏で 朝、全員がお堂に集合します。慣れない正座で足をモジモジさせながら、それでも同じお衣を着て、お経をあげ、お念仏する。それが何ともきれいなのです。別々の人生を歩むバラバラな私たちが、仏さまの前で、ひととき同じ方向を向く。そこに美しさを感じました。

全く違う悩みを持ち、生活も考えも違う私たちに、親鸞聖人は、お念仏が一つだから、お念仏申して行くところも一つだよと教えてくださいました。お坊さんもそうでない方も、私たちの生活がそれぞれ違っても、皆が仏さまのみ手の中。同じいのちの行方をいただけるのです。

それぞれの現場へ帰る研修生たちの「また会おう」の響きに、そんな豊かさを感じた夏でした。

(機関紙「ともしび」平成30年11月号より)

仏教あれこれ

「何代目?」の巻

「あなたで何代目?」たまに聞かれます。「十六代目です」と答えると、「へー!」と少し驚いてもらえます。でも、この「何代目」には、トリックみたいなものがあります。

私の場合の「十六代目」というのは、この地に住み着いた初代を先祖としての数え方です。ほんとうは初代といわれる人の先代も、先々代も……(以下、延々と略)必ずおられたわけですが、省略されています。家を中心にした父系制の数え方なんですね。

もうひとつ錯覚があります。実は、いのちが一本の線のように続いてきたわけではないですよね。お父さんもお母さんも、それぞれのおじいさんもおばあさんも、ひいおじいさんも……(以下、延々と略)とどこまでも、さかのぼって行きます。

いったい何人の先祖がいて、いつまでさかのぼればいいのか。――それは、いのちの誕生まででしょう。平等な深いいのちの根っこの世界です。それから一度も途切れることがなかったから、私たちまでいのちがリレーされたんですよね。す、すごい。突然に空中から自分の力だけで生まれたいのちなど、ひとつもないのです。私のいのちも、周りのいのちも、みんなすごい。

阿弥陀仏は、無量寿如来と呼ばれます。「無量寿」とは、量りしれないいのちということです。「阿弥陀様はすごい」という話ではなく「あなたのいのちの根っこには、無量寿の世界が広がっていますよ。その深いいのちに目覚めなさい」と、私たちはつねに喚びかけられているのです。

(機関紙「ともしび」平成30年11月号より)

おときレシピ Vol.28「煮豆腐東西キノコあんかけ」

「料理をしている」と言うと「やっぱり和食ですか?」とよく聞かれます。「いえ、お寺のご飯です」と言えば「あぁ!和食なんですね」と。

和食というカテゴリに入れられると、その他の世界に飛び込んではいけないような、なんだかもやもやとした気持ちになります。

さて、この時代、世界はものすごく狭く小さくなっていると感じます。私の住む浅草には、毎年海外から本当に大勢の旅行者が訪れます。雷門や浅草寺のあたりを歩くと、日本語よりも外国語のほうが多く聞かれるように感じるほどです。

せっかくそんな時代だからこそ、どこの国の料理という固定の認識にこだわるのはもったいない気がするのです。

今回は、手元にある食材を自由に組み合わせて料理をしてみようと考え、イタリアの秋冬の食材、ポルチーニ茸をつかったあんかけを作りました。和食だから、お寺だからという先入観から離れ、多彩な組み合わせを楽しむきっかけになれば幸いです。

a

(ワンポイント)

この季節、きのこはいろいろな種類が取れますのでどんなものを入れても美味しいです。

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

【監修】青江覚峰

一九七七年、東京浅草生。浄土真宗東本願寺派緑泉寺住職。

カリフォルニア州立大学にてMBA取得。料理僧として料理、食育に取り組む。著書に『お寺ごはん』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)など。NHKをはじめテレビ、新聞などメディア出演も多数。