常照我

彼岸の中日。紅に揺らぐ陽光が、大海に沈みゆくすがたを海岸線に見た。思わず車を止め、手を合わせ拝んだ。光のグラデーションは、水面を走り足元まで届いていた。その光の上を歩いて渡れそうな気になる。

釈尊は、西方に合掌し日没を見よ。そして目を閉じ、目を開けと説かれる。

その教えに習い、水平線に大きな半円が残る夕陽に、合掌し目を閉じ、そして開けた。見渡すと、山の木々、水面を飛ぶ鳥。向こう岸には、家路を急ぐ人がいる。彼岸花の咲く景色はいつもと変わらない。

だが、すべてが真紅に染まりひとつひとつが輝いていた。

日頃、気づくことのないいのちのすがたを、すでに光が照らしていた。その尊さを、忘れて生きている愚かさを知らされる。

(機関紙「ともしび」平成29年9月号 「常照我」より)

仏教あれこれ

「ともしび歌壇」の巻

ともしび歌壇・俳壇は、ご存じの通り『ともしび』と一緒に配布される青い別冊の歌集です。

読者の投句作品を福嶋崇雄師が選評しています。

採りあげられた歌壇は福嶋師が添削され、投句者の学びとなっているようですが、もちろん添削不要の投句もOK。

この皆さんの歌がすばらしく、私はいつも胸を打たれます。

「良きことの一つしあれば幸せと思いつつ寝る風強き夜を」

順風満帆の人生ではない、厳しい風吹く夜を不安とともに終わっていく。それでも確かにいただいている今日の幸せをしっかりと受け止めて生きて行こう。そんな作者の人生の深みを見るような思いがします。夫の中陰中にこの句を見たある奥様が胸を詰まらせ感じ入っておられました。

「妻病みて我老いたれど生きてあり今日の人生南無阿弥陀仏」

私たちは作者のことを何も知りませんが、その一句の上に人生がつまっていて、読む人もまた、そこに自分の生を重ねることができるのでしょう。巧さや、定型など歌のことは全く分からない私が、何とも言えずグッときてしまうのです。

ある時、投句者の名前を見て、古い友人の消息が分かったという話を聞きました。また常連者同士のお互いの作品が近況報告になっているという声もあります。

「ワシは作られへんけど」と言いながら、遠方の懐かしい知人の名前を嬉しそうに指さす方も。歌壇は、人と人、心と心をつないでいるのです。

「ともしびの一言一句胸底にしかととどめて今日に生きいる」

その思いに報いるべく、私も励みます。

(機関紙「ともしび」平成29年9月号より)

和讃に聞く

安楽浄土にいたるひと

五濁悪世にかえりては

釈迦牟尼仏のごとくにて

利益衆生はきわもなし

浄土和讃(『佛光寺聖典』五八三頁 二十首)

【意訳】

先にお浄土へと往生された方は、五濁の世に生きる私たちにはたらき続けてくださいます。

それはまるでお釈迦さまのようであり、私たちを利益することに限りがありません。

上の御和讃は、年忌法要(ご法事)にておつとめされますので、私たち真宗門徒にとって大変馴染みの深い御和讃です。

ホッとする

先日ご主人の三回忌法要をつとめられたAさん。お斎の席でのお話が聞こえてきました。「満中陰、百ケ日、初盆、一周忌と今日の三回忌、ほんまここまでアッという間やったわ」「でもこれで七回忌まで、少しはホッとするね」「ほんまやね」。ご法事の場でよく耳にする会話です。そんな私も父の三回忌を終えた際、同じ思いを持った記憶が。

確かに人がこの世での生を終えることは、遺された家族にとってとてつもなく大きな出来事です。悲しむ間もないほど、忙しない日々を送ることもあります。「三回忌を終えることができた」と、一息つくのも正直なところでしょう。しかし、このままホッとしていてよいのでしょうか。

とむらうこと

「前に生ぜん者は後を導き、後に生ぜん者は前を訪らい…」。おつとめの中で拝読される表白の一節です。「とぶらう(とむらう)」とは、先に往生された方のおもかげを訪ねることなのだと教えられます。

ご法事の中で亡き人のおもかげを訪ねる。具体的にはおもかげの背景にある願いを訪ねていく。そこで照らされるのは今の私です。果たして、今ご法事でお参りしている私は、縁深き仏さまの願いに、少しでも報いることができているのかと。

ご法事とは、亡き人を仏さまとしていただくことのできる機会です。そこから、仏さまの願いを通し、教えに照らされる日々があらためて始まります。

そうはいってもホッとしてしまう私があるのも事実です。

(機関紙「ともしび」平成29年9月号より)

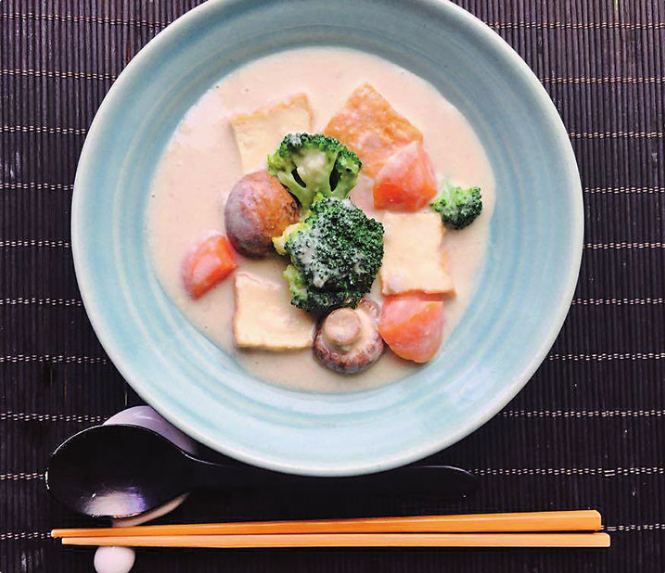

おときレシピ Vol.16「里芋のホワイトシチュー」

暑さ寒さも彼岸まで。

不思議なもので、お彼岸を過ぎると急に気温が下がってくるように思います。涼しくなるといただきたくなるのが鍋物です。と言っても鍋を食べるにはまだ早いこの季節のおすすめはクリームシチュー。

今回は、牛乳の代わりに豆乳を使い、また、バターと小麦粉で作るルーの代わりに里芋でとろみをつけます。

里芋のコクと不思議なとろみが、秋の始まりを予感させる、お腹も大満足な一品です。

a

(ワンポイント)

里芋をしっかりと潰すと口当たりがよくなります。

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

【監修】青江覚峰

一九七七年、東京浅草生。浄土真宗東本願寺派緑泉寺住職。

カリフォルニア州立大学にてMBA取得。料理僧として料理、食育に取り組む。著書に『お寺ごはん』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)など。NHKをはじめテレビ、新聞などメディア出演も多数。