常照我

世界の飢餓人口、約八億人。

幼い頃、ニュース映像で見た栄養失調のアフリカの子どもの姿は衝撃的だった。偏食だった私は「このお皿の人参やピーマンを、あの子の元に届けられたらいいのに」と思ったものだ。

食糧難にあえぐ人たちがいる一方で、日本では、年間何百万トンもの可食食品が廃棄されているという。それは、美食を貪り、同時に手軽さを求め、流通経路のそこかしこに余剰に溜め込んでは捨てている、私たちが生み出している歪みだ。

即効性はないかもしれない。だがまずは「いただきます」と声に出し、一つ一つのいのちの恵みに感謝しよう。食べるとは、単に味覚の欲望を満たすことではなく、他の生物のいのちをいただいて、自らのいのちを繋ぐことなのだから。

(機関紙「ともしび」平成28年5月号 「常照我」より)

仏教あれこれ

「私の顔」の巻

朝、顔を洗うために鏡の前に立ち、映った自分の顔を見る時、このように思うことがあります。今、自分で見ている私の顔と、普段他の人に見られている私の顔は、果たして同じなのだろうか、と。

「そんなもの同じに決まっている」と思われるかもしれませんが、決してそうとも言い切れないような気がします。

私たちは自分の顔が、どの角度で見れば、どのような表情をすれば、少しでもマシに見えるのか、自分自身でよく分かっているのです。ですから、鏡に顔を映す際には、無意識に顔の角度や表情を作っているのかもしれません。

その証拠に、集合写真や、ふとした瞬間に撮られた一枚の写真に写る自分の姿を見て、「いつも見ている私と違う」と思ったことはないでしょうか?「いつもはもう少しマシなはず…」と。あげくの果てには、「これは写真写りがよくない」と、カメラマンのせいに。

その一方で、自分の思い通りの顔に写っている一枚には、「これはよく撮れた写真だ」と納得する。我ながら勝手なものです。

自分が思い描く「私の顔」という都合によって、写りのよくない写真となり、よく撮れた写真ともなる。

しかし、いつも他の人に見られている真実の姿は、写りのよくない私なのかもしれません。私のことは、自分自身が一番よく分かっているつもりでいますが、実は一番分かっていないのが私なのでしょう。

こんなはずではないと目をつぶりたくなる自分の姿。それこそ、他の人がいつも見ている私なのだと、肝に銘じておかなければ…。

(機関紙「ともしび」平成28年5月号より)

和讃に聞く

釈迦如来かくれましまして

二千余年になりたまう

正像の二時はおわりにき

如来の遺弟悲泣せよ

正像末和讃(『佛光寺聖典』六二六頁 二首)

【意訳】

釈尊がご入滅なされてから、二千余年が経過しました。正法・像法という修行をして証を得ていた時代は終わり、いまは末法という時代です。遺された私たちは、この現実を悲泣するべきです。

ある小学校の調理実習。先生が、「火は弱火にします」と指示したところ、「それは2番のスイッチのことですか」と生徒から質問が出ました。

近年、電化製品は発達し、ものの状態を見て加減する必要がなくなり、煩わしいこともスイッチ一つで簡単にできる時代になりました。

釈迦如来かくれましまして

仏教は、あらゆる存在は「常なること無き」と説かれます。しかし釈尊入滅の時、阿難というお弟子は、師を失って悲しみ、これで自分が覚ることができないという涙を露わにしました。「未だ欲望を離れざる人」との自覚が彼に涙させたのです。

釈尊という師を失ったことで覚れないということは、自らだけでなく、後の私たちをも問題としていたのです。その救われない私の悲泣に応える法、それこそが念仏の道であると明らかにされたのが親鸞聖人でした。

親鸞聖人は、「釈尊がお隠れになったいま、覚りの道は廃れ、念仏の教えのみは盛んです」と言われています。

念仏だけが盛んというのは、他の道で覚りを開く能力がもう我々にはないという、覚りに対して無力である凡夫の私の悲しい状態を凝視した言葉なのです。

悲泣せよ

現代は医学、科学と日進月歩、研鑚しています。そして、様々な製品が生まれ暮しを支えています。それは、「生老病死」という苦が、さも克服されるような錯覚を抱きます。

さらにはっきりしてくることは、仏弟子として教えに出遇い救われたいという心が微塵も無い私です。そこに悲泣してこそ、本願念仏の教えが開かれてくることを教えられるご和讃です。

(機関紙「ともしび」平成28年5月号より)

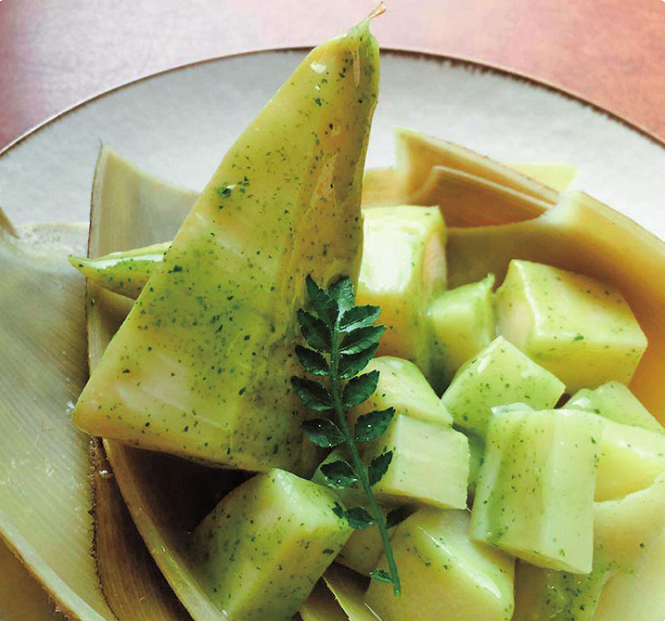

おときレシピ Vol.3「焼きたけのこの木の芽味噌和え」

日本では昔から季節(旬)のものを食べると長生きをすると言われております。今回は、今が旬のたけのこと木の芽を使ったシンプルなお料理です。ご家庭では手軽な水煮のたけのこを使ってもよいでしょう。

【 たけのこの下ごしらえ 】

【 木の芽味噌 】

【 焼きたけのこの木の芽味噌和え 】

a

(ワンポイント)

木の芽を擦るときにはゆっくりと丁寧に擦ると滑らかな木の芽味噌ができます。

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

【監修】青江覚峰

一九七七年、東京浅草生。浄土真宗東本願寺派緑泉寺住職。

カリフォルニア州立大学にてMBA取得。料理僧として料理、食育に取り組む。著書に『お寺ごはん』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)など。NHKをはじめテレビ、新聞などメディア出演も多数。