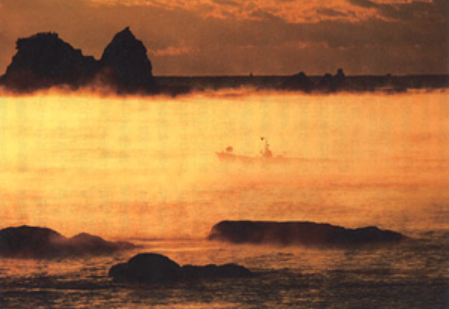

常照我

東日本大震災から、五年。

関東圏でも計画停電で街の灯りが消える中、まだまだ寒さ厳しい東北の三月に、電気もガスも止まっている被災地はどんなにか寒く心細いだろうと、心が痛んだことを思い出す。

この非常時に、被災地にいない自分は、のほほんと暮らしていて良いのか?現地で直接支援活動に携われるわけではない者に、何ができるのか?そんなもどかしさを持て余し、何をすべきか常に自問していた。

今求められるのは、あの時の問いかけを忘れないことだろう。どれだけ文明を発達させても、大自然の脅威の前にはなすすべのなかった人間の姿。でも助けたい、何かしたい、と願う心。

私たちは今も、同じ危うさの上に生きている。それを常に心に留めよう。

(機関紙「ともしび」平成28年3月号 「常照我」より)

仏教あれこれ

「部首」の巻

本棚から辞書を引っぱり出し、おもむろにひらく。

パソコン、ケータイに囲まれた生活の中では、とんと見なくなった光景かも知れません。

さて、この辞書。日頃、私たちはわからない言葉や文字に遭遇したときにひらきます。

一度、知っている言葉、わかっている言葉を引いてみてはいかがでしょう。新しい発見があるかも知れません。

たとえば漢字には「にんべん」「しんにょう」というように「部首」というものがあります。

さて、ここで問題です。

「問」の部首は「もんがまえ」ですが、「聞」の部首は何でしょう?

えっ、「聞」も「問」と同じく「もんがまえ」じゃないの?と思われたかも知れません。

実は「みみへん」なんです。

お釈迦さまの説かれた教えは、八万四千の法門といわれるように、無量無数にあります。

しかし、どれほど素晴らしい教えであっても「聞く」ということがなければ、ないに等しいかも知れません。

仏法は聴聞に極まるといわれますが「聴」も「聞」も共に文字の中に「耳」が入っています。

私の都合にあわせて教えを聞いてはいないか…。

「もんがまえ」ではなく「みみへん」。

法門は数あれど、教えを聞いている私たちの「耳」が問われているのでしょう。

(機関紙「ともしび」平成28年3月号より)

和讃に聞く

無明の闇を破するゆえ

智慧光仏となづけたり

一切諸仏三乗衆

ともに嘆誉したまえり

浄土和讃(『佛光寺聖典』五八二頁 十一首)

【意訳】

阿弥陀仏の光明は、この私の煩悩の闇を破ってくださる智慧のはたらきです。だからこそ智慧光仏と名付けられました。

一切の諸仏や聖者が讃嘆して止まない智慧光仏の徳を仰がずにはおれません。

数年前、布教のため一週間程九州に赴いたときの出来事です。

次から次へと

出発前、娘がインフルエンザにかかっていたので、細心の注意を払い布教にのぞみました。

布教初日の夜、自宅から連絡があり、母が感染したようだと。さらに次の日には妻が、そしてその次の日には息子が……。私以外の家族全員が順番にインフルエンザにかかったのでした。

そしてなによりも不安に思ったのは、私自身が感染してはいないかということ。インフルエンザにかかるということは、布教できないということを意味するからです。しかし数日が過ぎても、体調に変化がなかったのでひと安心。

布教を終え、家に戻ったときには、家族もすっかり良くなり、元気いっぱいで出迎えてくれました。「インフルエンザにならなくて良かったね」

その言葉にハッとさせられました。実際、私はどれだけ家族のことを心配していたのかと。私が案じていたのは、自身の健康状態と布教できるかどうか。まさに自分のことばかり。

自身の姿に気づく

智慧の光明とは、自分中心で生きているにもかかわらず、そのことにまったく気づいていない私の闇を破るはたらきです。

光明といっても実際に光が放たれるわけではなく、人が発した何気ないひと言が智慧のはたらきを持つこともあります。

今回、たまたま家族の言葉で知らされましたが、はたらきに気づくことなく流し去っていたことも数多くあったでしょう。

お念仏の教えをいただくとは、常に照らしてくださる智慧の光明に気づかず生きている私自身があきらかになることなのです。

(機関紙「ともしび」平成28年3月号より)

おときレシピ Vol.1「菜の花の昆布じめ」

春の訪れとともに食卓を華やかにかざる食材といえばやはり菜の花を思い出します。

私は真っ先にこの菜の花を昆布じめにします。それは、昆布と合わせることで、菜の花の持つ滋味をよく引出してくれるからです。辛子和えや、おひたしにするよりも、菜の花独特の苦味を損なうことなく、おいしくいただけます。

a

(ワンポイント)

菜の花を茹でるときに根元の部分がかたく残ってしまう場合があります。その際は、根元に十字の隠し包丁を入れておくといいでしょう。

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

【監修】青江覚峰

一九七七年、東京浅草生。浄土真宗東本願寺派緑泉寺住職。

カリフォルニア州立大学にてMBA取得。料理僧として料理、食育に取り組む。著書に『お寺ごはん』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)など。NHKをはじめテレビ、新聞などメディア出演も多数。