常照我

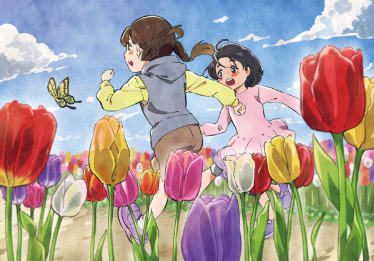

写真好きの私は表紙絵のように娘や花の写真を撮ることがある。それはその瞬間にしか出遇えない写真で、花も人も二度と同じものは撮れない。

子どもの写真を見返すとかけがえのない気持ちになると同時に、寂しさも浮かんでくる。どうしてその時その姿をもっとしっかり見ておかなかったのかと。

ふたたびはかえらない刻。

私はこの瞬間がかけがえがないことを知りながら、「いつものこと」とその大切な事柄をとりこぼしてしまうのである。

非日常が起こるとき、日常の尊さが思い起こされる。しかしときには写真より鮮明ないのちの記憶が人を支えることもある。

今を生きることしかできない私。せめて精一杯その瞬間のいのちを味わい、大切な人生の景色を心に留めながら生きたい。

(機関紙「ともしび」令和6年3月号 「常照我」より)

(略歴)成安造形大学メディアデザイン領域CG・アニメーションコース卒業。株式会社ピーエーワークスに約三年勤務。退職後に岡山県真光寺住職を継職。現在は、放課後児童クラブ支援員、イラストレーターを兼業。

親鸞聖人のことば

南無阿弥陀仏をとなうれば

観音勢至はもろともに

恒沙塵数の菩薩と

かげのごとくに身にそえり

『浄土和讃』より(「佛光寺聖典」六〇一頁)

【意訳】

南無阿弥陀仏を称える身になると、観音菩薩や勢至菩薩は、他の限りないあまたの菩薩方とともに、影のように身に付き添ってくださる。

視覚に障がいのあるランナーの伴走をされる方に、お話をうかがう機会がありました。彼女が伴走者になりたいと思ったきっかけは、逆に、自分がアイマスクをして、見える人に伴走してもらうブラインドランを体験したことと話されました。

身をあずける体験

走るときは、「絆」と呼ばれる伴走ロープの両端をランナーと伴走者がそれぞれ握り、腕の振りをシンクロさせながら横に並んで走ります。そのとき、声だけでなく、ロープを介して相手の動きや意図を感じとることができるとのことです。

ところが、最初は恐怖で足がすくんで走ることなどとてもできない。でも、意を決して、「すべてあずけよう」と一歩を踏み出すと、すぐに走れるようになる。しかも走った後には、経験したことのない深い爽快感に包まれたと話されました。

「信じる」ということ

彼女は、続けて言われました。

我が身をこのようにすべてあずけるようなことなど、言い換えれば、これほどに人を信じきるような経験をした記憶は、今までにありませんでしたと。

私も同じで、心底から何かを信じたという記憶がありません。信じるのが怖くもあります。幼い頃の思い出にはぼんやりあるのですが、大人になってはなくて、信じたといってもとても百パーセントではないです。

でも大人になっても、人生という道を歩むうえで途方に暮れて一歩も進めなくなることがあります。無明の闇に襲われた不安のなかで、ロープを介した伴走者の存在は、どんなにほっとできることでしょう。そのときの安心は、やはり「信じる」ことで生まれてくるのでしょう。

(機関紙「ともしび」令和6年3月号より)

仏教あれこれ

「余生」の巻

先日読んだ、女性アイドルグループとそのグループを熱狂的に追いかけるファンの姿を描いたマンガ作品。その最新刊に、作中で一番人気のアイドルが引退するエピソードがありました。

その中で、ファン側のキャラクターの台詞に、(そのアイドルを)「堂々と送り出して、僕は余生を過ごそう」という一節があり、読了後もずっと印象に残っています。

彼はまだ三十代。その若さで余生とは……となりますが、本人は本気です。最愛のアイドルは自分が生きる意味の中核であり、その彼女のいない人生なんて「余生」でしかないのです。

実は私にも、人生を通して応援しているミュージシャンがおり、もしその方が引退したら?二度とステージに立つ姿を見られなくなったら?そう想像してみると、確かに、心の支えを失い、ぽっかりと穴があいた人生は「余生」だと言いたくなりました。

ただし!後は余生を粛々とひそやかに生きるのだ、と思ったところで、その通りにはいかないのも人生です。

新しい何かに惹かれたり、別の生きがいが見つかったり。予期せぬ方向に人生が回り始めることは往々にしてあります。

だってこの世は「無常」なのですから。自分は絶対こうなんだと思っていても、自分が思ったその通りには、きっとならないのです。

作中の彼も、もしかしたら次巻では、想定していた「余生」とは異なる人生を謳歌しているかもしれませんね。

(機関紙「ともしび」令和6年3月号より)

おときレシピ Vol.81「ふろふき大根」

まだまだ寒い日が続く中、体を温めるものをいただくと、体だけでなく心までほっこりと温かくなるように感じます。今回ご紹介するふろふき大根もそのひとつ。お出汁をたくさん吸った大根を、息をはふはふさせながらいただくのは寒い時期ならではの醍醐味ですね。

さて、ふろふき大根といえば普段は田楽味噌でいただくのが定番ですが、今回はお出汁を取るときに使った昆布と椎茸、大豆で作った佃煮をのせてみました。無駄を出さないようにと思って作ったものですが、出汁の味との相乗効果で実に味わい深いひと品になりました。ぜひお試し下さい。

【 田楽味噌 】

【 佃煮 】

(ワンポイント)

米の研ぎ汁で大根を下ゆですると、アクが取れ、大根が白く仕上がります。

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

【監修】青江覚峰

一九七七年、東京浅草生。浄土真宗東本願寺派緑泉寺住職。

カリフォルニア州立大学にてMBA取得。料理僧として料理、食育に取り組む。著書に『お寺ごはん』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)など。NHKをはじめテレビ、新聞などメディア出演も多数。