常照我

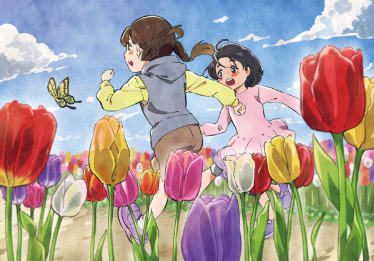

大学の課外学習で山に入った五月、山全体が木の香りに包まれ新緑が芽吹いていた。個々の木の特徴を教わったとき、単に「山」と見ていたものが様々な命の共生の世界であったことが実感でき、私の目が一変した。

『大経』には木立からそよぐ風からも真理の音色が聞こえるとある。仏のさとりは、一切のもの一つ一つを見過ごさず、さらにはそこに無量の徳を見いだすことができるのである。

今日の私は風を感じられているだろうか。これは木々だけの話ではない。家族の声が聞けているか、人が見えているか。気付こうとしているのか。見ているようで見えていない、聞こえていても聞かない、自分ばかり見ている私になってはいないか。

周りに目を向けよと、種々に香る初夏の風が教えてくれる。

(機関紙「ともしび」令和6年5月号 「常照我」より)

(略歴)成安造形大学メディアデザイン領域CG・アニメーションコース卒業。株式会社ピーエーワークスに約三年勤務。退職後に岡山県真光寺住職を継職。現在は、放課後児童クラブ支援員、イラストレーターを兼業。

親鸞聖人のことば

大悲倦きこと無くして

常に我を照らしたまえり。

『正信偈』より(『佛光寺聖典』二二九頁)

【意訳】

阿弥陀さまの大悲のお心は、決してあきらめることなく、常に私を照らし続けてくださっています。

二十八年前、私の暮らす地域で大きな地震がありました。

地震発生から三日。物資の不足が差し迫る中、被災を免れた街との間で電車がピストン輸送を始めたと知ります。

弟との買い出し

父が年配のご門徒さんに必要なものを聞き、私と中学生だった弟で買い出しに行くことに。父から「好きなもの食べてきていいぞ」とお金をもらい、弟はうれしそうでした。大きなリュックを背負い、カートを引いて駅に向かいます。三日間お風呂に入れていない私たちは薄汚れていました。

電車で二十分。目的地に到着して驚きました。スーツを着た大勢の人。デパートに並ぶたくさんの商品。おしゃれをしてショッピングを楽しむ人。そこには平常の生活がありました。

買い出しが終わり、弟に「何か食べるか?」と聞くと、弟は「いらん」とうつむきます。

帰りの電車の中、無言で座る私とおそらく弟も、その胸中にあったのは、私たちはもうすでに忘れ去られている、という悲しさと不安でした。

大悲に照らされる

今年、能登地方で発生した震度七の地震。その惨状を見て、二十八年前の経験をまざまざと思い出しました。

大悲とは、すべての人の悲しみを私も背負うと誓われた阿弥陀さまのお心。そのお心に背を向け生きる私を、照らし続けてくださいます。その光に出遇う時、この先も続く被災地の悲しみと苦悩を、自分中心の生活の中に埋もれさせ、忘れてしまいかねない私が問われます。

忘れ去られてしまう悲しさと、その不安を、思い知ったにも関わらず。

(機関紙「ともしび」令和6年5月号より)

仏教あれこれ

「ケイザイとオキョウ」の巻

昨今、コロナ禍や世界情勢の影響で「経済」という言葉をよく耳にします。先日の国会中継では「経済対策としましては……」という言葉が何度も聞こえてきました。

ふと、「お経」と「経済」って同じ「経」の文字ではないかと、今さらではありますが驚き、違和感を持ちました。

さっそく調べますと、中国の古典に「経世済民」という言葉があり、略して「経済」。その意味は「世を経め、民を済う」だと知りました。「経」には「おさめる」という意味もあることを知りました。

古代インドでは、お釈迦さまの言葉である「経」を「スートラ」と言い、中国では「経糸」と訳されました。私たち衆生を横糸と見立て、しっかりと張られた経糸によって布が織りなされるように、経(教え)によりしっかりと生きていけるという意味です。

そういえば、今では日本最古の貨幣である「富夲銭」にも、「国や民を富ませる夲(本)」という意味があると知りました。

数日後スーパーに鍋の具材を買いに行きました。手にしたホウレンソウの高値に驚き、次に小松菜、水菜と手に取りましたがどちらも高値。しかたなく、野菜は白ネギともやしを買い家に帰りました。

夕食中、青物が無い鍋を覗き「農家とスーパーの経済の為にも買うべきだったな」と、せっかく知り得た先人の願いに反した自身を、はずかしく思いながら白い具材の鍋をいただいたのでした。

(機関紙「ともしび」令和6年5月号より)

おときレシピ Vol.83「お餅と水菜の信田巻」

その昔、信太(しのだ・現在の大阪府和泉市)の森に住んでいた白狐。ある日、狩人に追われた白狐は助けてくれた男性の前に女性の姿で現れ、やがて二人は恋仲に。そこに生まれた子どもが後の陰陽師・安倍晴明だとか。

信太の森の白狐にあやかって、狐の好物である油揚げで食材を巻いた料理を信太巻と呼ぶようになったそうです。

信田巻という名称は、お揚げのことも伝承のことも説明していないのに、どんな料理であるのかを誰もが容易に思い浮かべることができます。名前というものはかくも力があるものなのですね。

浄土真宗では、阿弥陀さまの名前を呼ぶお念仏を何より大切にしています。名づけられ、名前を喚ばれるからこそ何百年も伝わり続けていく。そんなことを考えながら召し上がってください。

(ワンポイント)

油揚げを煮るときに剥がれてしまわないように小麦粉を水で溶いたものでお揚げの端を糊付けしても構いません。

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

【監修】青江覚峰

一九七七年、東京浅草生。浄土真宗東本願寺派緑泉寺住職。

カリフォルニア州立大学にてMBA取得。料理僧として料理、食育に取り組む。著書に『お寺ごはん』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)など。NHKをはじめテレビ、新聞などメディア出演も多数。