常照我

お葬儀後のひととき、故人のご子息が家族に両親の昔話を語っておられた。

若いとき福井から近畿へ、縁に恵まれ同郷の女性と出会い夫婦に。そして瀬戸内で開業。

人生の足跡を初めて聞く東京の孫たちは真剣に耳を傾けた。それに触れるとき、祖父母の九十年の人生が自分の人生と繋がり、家族の歴史が自分のいのちの歴史となってゆく。

彼らはそれを聞いて、自分で歩んできただけの人生ではない、不思議な、そして深い縁で今の自分がここに居ることを感じておられたようだった。そのひとときは、故人の温かな眼差しの感じられる、かけがえのない家族の時間であった。

供養とは、お敬いである。その気持ちの中に自分の人生も、また温められるのだと感じた。

(機関紙「ともしび」令和6年10月号 「常照我」より)

(略歴)成安造形大学メディアデザイン領域CG・アニメーションコース卒業。株式会社ピーエーワークスに約三年勤務。退職後に岡山県真光寺住職を継職。現在は、放課後児童クラブ支援員、イラストレーターを兼業。

親鸞聖人のことば

智慧の光明はかりなし

有量の諸相ことごとく

光暁かむらぬものはなし

真実明に帰命せよ

『浄土和讃』より(佛光寺聖典』五八〇頁)

【意訳】

阿弥陀仏の智慧の光明は限りがありません。この限りのある迷いの世界のものでその光に照らされないものはないのです。

真実の智慧の光である阿弥陀仏を心から信じてうやまいなさい。

筋肉には、自分の意識で動かすことができる「随意筋」と、意識的には動かすことのできない「不随意筋」の二種類があるとのことです。

「随意筋」の活用

日常生活は、すべて随意筋によって成り立っているといえます。歯を磨くことやごはんをつくることも、散歩や風呂に入ることも、おしゃべりでさえも、自分の体を思うままに使うためには、筋肉が思う通りに動いてくれなければとても困ります。

また、顔には表情筋がありますが、そのほとんども随意筋とのことです。複雑な人間関係をうまく築くには、時には表情をつくることも必要になります。

感情や意志の表示も随意筋が使えなければ難しいです。

「不随意筋」のおかげ

最近、筋力の衰えを感じることが増えてきました。特に足腰の弱まりを実感し、何か努力して体を動かしていかねばと思っていた折のことでした。

病院で胃カメラの検査を受けました。私の食道や胃、十二指腸を、モニターの画面越しに見て本当にびっくりしました。

鼓動を打つ心臓以外に、他の内臓もこんなに動いているなんて! 絶え間なく活動するこれらの不随意筋に驚きました。

一日のエネルギー消費の七割は基礎代謝と聞きました。寝ているときも、私の不随意筋は黙々と休まずに働いてくれています。「私の」などと言うのは、おこがましくなりました。

私の意志や意図とは関係のない生命という真実のいとなみにふれた思いがしました。あたたかな光に、我が身がサァーッと照らし出されたような、我執にみちた自分が露わにされたような気持ちになりました。

(機関紙「ともしび」令和6年10月号より)

仏教あれこれ

「生成AI」の巻

「生成AI」なるものを聞いたことがあるでしょうか。近年急速に発展した技術で、学習した大量のデータを元に文章や映像などを生成する人工知能です。

質問を投げると、一見とても「それらしい」回答を返してきます。試しに「親鸞聖人の説く悪人とは?」と入力すると、次のように返ってきました。

【親鸞聖人は、すべての人間は煩悩に囚われており、自力で悟りを得ることは不可能だと考えました。この煩悩に囚われた人間を「悪人」と呼びます。ここでの「悪人」は道徳的な善悪の区別というよりも、仏教的な意味での煩悩に満ちた存在を指します。】

大学の一般教養科目のレポートなら使えそうな内容が、自分で調べたり考えたりしなくても得られるのです。最初に知った時は大変驚きました。

ただ、事実や史実とは異なる内容が混じっていることもあり、質問した側に知識がないと、誤った内容を受け取ってしまう危険は大いにあります。

けれどきっとそのうち、人間が書いたのか、AIが作ったのか不明なものが大量に出回る社会になるのではないでしょうか。

ビジネス上では既に、簡単な契約書ならばAIに要件を伝えて素案を出力してもらい、専門家が内容をチェックして完成させる、といった使われ方もされ始めていると聞きます。

としたら、いずれAIが作った仮想のお坊さんが読経し法話をするような世界が……? と想像してしまいました。いやいや、もしかしたら、このともしびの文章も実はAIが……?

(機関紙「ともしび」令和6年10月号より)

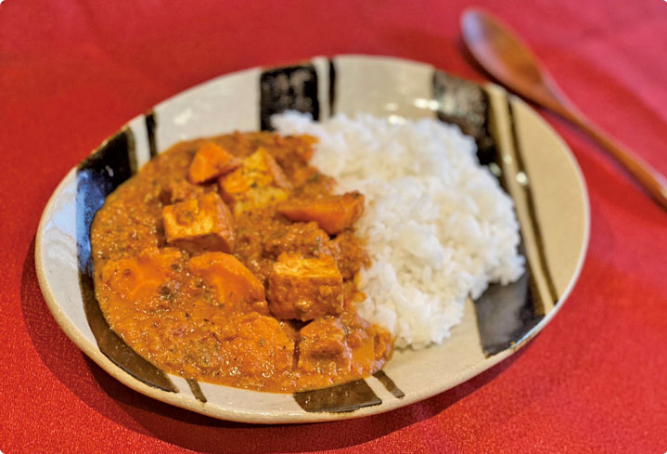

おときレシピ Vol.87「ごま風味のカレー」

ゲリラ豪雨と呼ばれるような雨が多く、買い物に行くのもままならないこの頃。そんなとき、一品あればそれだけでご飯と合わせて食事になるカレーは本当にありがたい料理です。

カレーと言えば、ご存知のとおりインド発祥のスパイス料理。『律蔵』によれば、お釈迦さまも辛いスパイスを用いたカレーのようなものを食べていたようです。

そんなカレーも今やわたしたち日本人の食生活にも深く根付き、世界の伝統料理ベスト100では「日式カレー(日本のカレー)」が1位になったほどです。みんなが大好きなカレーを作っておけば、カレーライスだけでなく工夫次第で何種類もの料理に活用でき、どんなときにも活躍してくれることは間違いないでしょう。

*仏教教団の決まり事を記した文献

(ワンポイント)

合わせスパイスはお好みのものやカレー粉でも構いませんが、私は以下の分量で作っています。

クミンパウダー 2

ターメリック 0.5

カイエンペッパー 1

コリアンダー 3

クミンシード 2

ガラムマサラ 1

ジンジャーパウダー 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

【監修】青江覚峰

一九七七年、東京浅草生。浄土真宗東本願寺派緑泉寺住職。

カリフォルニア州立大学にてMBA取得。料理僧として料理、食育に取り組む。著書に『お寺ごはん』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)など。NHKをはじめテレビ、新聞などメディア出演も多数。